Faktencheck Grassilage

Viele Milchviehhalter kennen den Spruch „Gute Grassilagen sind kein Zufall“ und sehen ihn immer wieder in der praktischen Milchviehfütterung bestätigt. Mit guten Grassilagequalitäten lässt sich dabei nicht nur viel einfacher Milch melken, sondern sie sichern auch die Tiergesundheit einer Herde ab. Die Grundfutterqualitäten am Futtertisch sind deshalb der Dreh- und Angelpunkt für den wirtschaftlichen Erfolg eines Betriebs. Dabei wird oft die Frage gestellt, auf welche Inhaltsstoffe in der Grassilage kommt es in der praktischen Fütterung tatsächlich an, damit sie für die Kühe und ihre Gesundheit gut funktioniert. Der Blick in die Praxis und in über 6.000 Rationen aus der praktischen Beratung zeigt, dass sich diese Frage nicht schnell und einfach beantworten lässt. Ein Versuch ist es trotzdem wert.

Wie sieht die Grundfuttersituation auf dem Betrieb aus?

Im ersten Schritt kommt es auf die jeweilige Rationsgestaltung an. Diese ist in der Regel durch den Standort vorgegeben und wird in der Praxis bei Angaben von Zielwerten und Co. häufig nicht berücksichtigt. Für eine leistungsfähige Kuhherde ist es jedoch ein großer Unterschied, ob sich ihre Grundfutterration aus 100 % Grassilage zusammensetzt oder aus 50 % Grassilage plus 50 % Maissilage bzw. aus 70 % Maissilage und 30 % Grassilage. Allein die unterschiedlichen Verhältnisse der Silagen in den Rationen schaffen komplett unterschiedliche Tatsachen, weshalb pauschale Empfehlungen hinsichtlich typischer Zielwerte für Rohprotein-, NDF-, Rohfaser-, Zuckergehalten und Co. in Grassilagen für die Weiterentwicklung der Tiergesundheit und der Leistung in der praktischen Umsetzung vor Ort nicht funktionieren. Es sollten deshalb immer die Voraussetzungen des Betriebs bei der Planung der Grasernte beachtet werden.

Dabei gilt es zu beachten, dass höhere Grasanteile in der Grundfutterration automatisch dazu führen, dass sich die jeweils eingesetzte Grasqualität einschneidender auf die Gesundheit der Tiere auswirkt. Beispielsweise führen zu hohe Zuckergehalte in der Grassilage und dann auch in der Mischration am Futtertisch zu Pansenfermentationsstörungen, die sich wiederum negativ auf die Euter- und Klauengesundheit auswirken. Zu geringe Zuckergehalte können allerdings in einer Total-Misch-Ration (TMR) oder in einer Teil-TMR wiederum zu verringerten Trockenmasseaufnahmen aufgrund von fehlender Schmackhaftigkeit führen. Deshalb wird ein goldener Mittelweg benötigt und es ist wichtig, bereits vor der Ernte die Zuckergehalte in der Grassilage über beispielsweise repräsentative Frischgrasproben konkret bestimmen zu lassen. Die Messung von Frischgrasproben mit dem Refraktometer führt zu einer sehr instabilen Datenlage, weshalb die Methode sich während der Ernte als Grundlage für Entscheidungen hinsichtlich des Einsatzes von Silierhilfsmitteln und Schnittlängenanpassungen nicht eignet.

Zwei wichtige Fragen an die Betriebsleitung: Woran will ich mich orientieren? Ist die aktuelle Fütterungsstrategie für meinen Betrieb relevant und zielführend?

Welcher TS-Gehalt wird angestrebt?

Für den Großteil der Betriebe funktioniert die Verfütterung von Grassilagen immer dann am besten, wenn der TS-Gehalt zwischen 30 bis 40 % TS liegt. Noch viel zu selten werden die TS-Gehalte vor der Ernte und im Ernteverlauf überprüft. Dabei ist es besonders hier wichtig einzugreifen. Denn zu nasse Grassilagen beschleunigen die Passagegeschwindigkeit im Pansen enorm und lassen sich nur mit viel Struktur und sehr hohen Futteraufnahmen ausbremsen. Aus dem Grund sollte bereits vor der Ernte der aktuelle TS-Gehalt im Ausgangsmaterial bekannt sein – einfach Grasproben auf Mähhöhe abschneiden und mit einer Fritteuse oder einem TMR-Trockner (Achtung jeweils Brandgefahr) trocknen und den TS-Gehalt bestimmen. So lässt sich in Feldliegezeiten, Abfahrreihenfolgen und weiteren Arbeitsschritten während der Ernte besser eingreifen. Noch immer gibt es in einigen Regionen nämlich den Irrglauben, dass es 24-h-Silagen sein müssen. Das ist gerade zum ersten Schnitt bei trüber Wetterlage in vielen Regionen aber gar kein ausreichender Zeitraum, um mit den kurzen Feldliegezeiten die angestrebten Zielwerte zu erreichen.

Für eine Kuhherde mit hohen Grasanteilen in der Futterration sind stark schwankende TS-Gehalte in den eingesetzten Grassilagen ebenfalls eine große Herausforderung für eine gleichmäßige Pansenfermentation, weshalb besonders bei Sandwichsilagen auf ähnliche TS-Gehalte geachtet werden sollte. Andernfalls sehen sich die Mikroben täglich kleinen Mini-Futterwechseln ausgesetzt. Das kostet nicht nur Milchleistung, sondern vor allem Tiergesundheit.

Bei Futterwechsel beachten

Futterwechsel sind bei hohen Grasanteilen in der Ration für die Kühe und ihre Pansenmikroben deutlich einschneidender. Deshalb wird in der Praxis beobachtet, dass Landwirte versuchen, durch Sandwichsilagen die Rationen über das gesamte Jahr homogener zu erhalten. Das gelingt immer dann am besten, wenn sich sowohl die TS-Gehalte als auch die Hauptinhaltsstoffe in den Silagen ähneln, weil sich in der Praxis nicht immer gewährleisten lässt, dass genau die gleichen Anteile Tag für Tag gefüttert werden. Wenn dann beispielsweise eine sehr trockene, rohfaserreiche und energiearme Silage mit einer sehr nassen und rohfaserarmen Silage gefüttert wird, ist es besonders wichtig, dass sehr genau gefüttert wird, weil sonst die Mikroben jeden Tag einen Futterwechsel haben und stets hinter ihrer maximalen Effizienz zurückbleiben. Das kostet zum einen Futteraufnahme, zum anderen aber auch eine herabgesetzte Abbaurate von Nährstoffen im Pansen, was wiederum zu gesundheitlichen Problemen in der Herde führen kann. Aus diesem Grund ist es für Betriebe mit Grassilageanteilen, die über 40 % liegen, sehr wichtig, den Schwerpunkt auf homogene Grassilagen zu legen.

Welche Schnittlänge passt zu meinem Betrieb?

In den letzten Jahren lässt sich ein zunehmender Trend zum „Kurzhäckseln“ beobachten. Die Erfahrung und der Austausch mit Landwirten in unterschiedlichen Regionen zeigt, dass kurz nicht gleich kurz ist. Für den einen Lohnunternehmer oder Milchviehhalter bedeutet „kurz“ 15 mm und für den anderen 6 mm. Aus diesem Grund ist es zunächst wichtig, zu wissen, was im Gespräch mit anderen gemeint ist, damit keine „Äpfel-Birnen-Vergleiche“ stattfinden. Weiterhin zeigt sich anhand von Praxisdaten, dass die Einstellung der theoretischen Häcksellänge am Häcksler nichts über die Schnittlänge im Endprodukt aussagt. Jedes Erntematerial ist anders. Unterschiedliche Schwadertechniken, Ernteerträge, TS-Gehalte, Rohfasergehalte und Zuckergehalte wirken sich genauso auf das Ergebnis aus wie zum Beispiel die Fahrgeschwindigkeit während des Häckselns oder die Anzahl und Position der eingesetzten Messer im Häcksler.

Mikroben lieben Langeweile und ständige „kleine“ Futterwechsel lassen die Herde auf der Stelle treten

In der späteren Verfütterung wirkt sich die Schnittlänge nicht nur auf das Futterselektionsverhalten der Kühe aus, sondern auch auf die Passagegeschwindigkeit der Gesamtration. Beides kann die Tiergesundheit einer Herde enorm beeinträchtigen. Es haben immer mehr Betriebe das Problem, dass die Kühe mit den sehr kurzen Silagen nicht zurechtkommen. Die Trockenmasseaufnahmen gehen zurück und Klauenprobleme werden mehr. Zudem hat man als Milchviehhalter den Eindruck, dass die Kühe deutlich anfälliger für Pansenfermentationsstörungen sind.

Deshalb benötigen reine Grassilagerationen vollkommen andere Schnittlängen in der Grassilage im Vergleich zu Rationen mit geringem Grasanteil und es kann auch hier nicht mit Standardempfehlungen gearbeitet werden.

Es geht also immer darum, die optimale Schnittlänge für die eigene Herde zu erarbeiten, weil diese sowohl von den Grasanteilen als auch von den Inhaltsstoffen und den Trockenmasseaufnahmen abhängig ist.

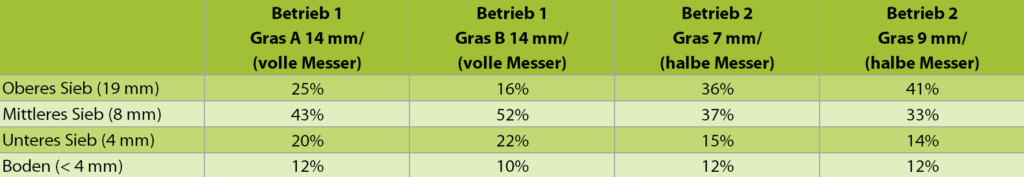

Tab. 1: Vergleich der PennState-Schüttelproben unterschiedlicher Häcksler mit unterschiedlich eingestellter theoretischer Häcksellänge

Tab. 2: Unterschiedliche Messeranzahl führt zu unterschiedlichen Ergebnissen. Bei vollem Messersatz kann man weniger flexibel auf zu geringe TS-Gehalte reagieren.

Überprüfen der Häckselqualität mithilfe der Schüttelbox

Ziel ist es, eine gleichmäßige Häckselqualität zu erzielen, die zum betrieblichen Fütterungskonzept passt. Dafür sollte jeder Betrieb mit der Schüttelbox im ersten Schritt kontrollieren, welche aktuelle Schüttelboxverteilung er überhaupt hat. Bei frischem Siliergut dürfen nur 80–100 g zum Ausschütteln eingewogen werden. Nicht selten ergibt sich beim ersten Ausschütteln der Silage, dass im oberen Sieb über 70 % des Probenmaterials wiederzufinden sind. Das ist für eine Fütterung (Bsp. 40:60 Grassilage:Maissilage), die auf geringe Futterselektion abzielt, deutlich zu viel. Besser sind 30 bis 50 %. Eine Gegenprobe lässt sich mit der aktuellen TMR machen. Wie viel lange Grassilage (oberes Sieb) findet sich in den Futterresten wieder? Wie stark ist die Abweichung zwischen frisch ausgefütterter TMR und dem dazugehörigen Restfutter? Bei der langen Grassilage im Restfutter handelt es sich zwar um wiederkäuergerechtes Futter, aber nur, wenn es nicht anschließend mit den übrigen Futterresten in die Biogasanlage gefahren wird.

Auch sollte das Erntematerial nicht deutlich unter 25 % im Obersieb (Bsp. 40:60; GS:MS) aufweisen, wenn die Trockenmasseaufnahme nicht stabil über 25 kg liegt. Besonders in Kombination mit kurzen Maissilagen oder dem Einsatz von Shredlage-Crackern kommt es dann zu Pansenfermentationsstörungen und tatsächlichen Azidosen. Die Herde bleibt hinter ihren Erwartungen zurück.

Es ist wichtig, die Schnittlängen bereits während der Ernte mit einer Schüttelbox zu überprüfen.

Welche Erfahrungen gibt es in der Praxis?

In den letzten Jahren haben einige Betriebe gute Erfahrungen mit optimal gehäckselten Silagen gemacht (bei TS-Gehalten zwischen 30 bis 40 %). Sie konnten die Futteraufnahme der Herde um ein bis drei kg Trockenmasseaufnahme steigern, weil die Kühe die Ration gleichmäßiger auffressen. Die Kotkonsistenz ist einheitlicher und die Herde ist fitter. Die eingesetzten Grassilagen auf dem Beispielbetrieb 1 wurden mit einer Häcksellänge von 14 gehäckselt (volle Messeranzahl). Betrieb 2 hatte einen Häcksler mit halber Messerzahl zur Verfügung – wie es auf Milchviehbetrieben üblich ist. In der PennState-Schüttelbox ergaben sich die Ergebnisse aus Tabelle 2.

Die Tabelle zeigt deutlich, dass es zwischen den Häckslern große Unterschiede gibt. In diesem Fall stark durch die Messeranzahl beeinflusst. Wenn ein Betrieb sich eine theoretische Häcksellänge von 24 mm wünscht, muss der Häcksler auf 12 mm eingestellt werden, wenn er mit der halben Messerzahl fährt. Das ist selbst den Häcksler-Fahrern nicht immer bekannt. Hier fehlen leider noch entsprechende Schulungsangebote.

Im Training mit über 650 Milchviehhaltern aus der DACH-Region arbeiten wir mit eigenen Schüttelbox-Referenzwerten für Grassilagen. Hierbei wird auch der Einsatz der Fütterungstechnik berücksichtigt.

In der Praxis sind die TS-Gehalte der Silagen sehr unterschiedlich. Sehr nasse Silagen (TS < 28 %) sollten nicht zu kurz gehäckselt werden, weil sie sich im Mischwagen kaum auflösen lassen und Futterselektion begünstigen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Silagen auseinanderbrechen – auch im Fahrsilo kam es schon zu Bruchkanten. Diese führen zur Schimmelbildung und Nacherwärmung. Beides macht das Futter für die Kühe ungenießbar.

Zu trockene Silagen (> 40 % TS) lassen sich im Silostock schlechter verdichten. Je nachdem, ob noch weitere Silagen auf den Silo zu einem späteren Zeitpunkt raufgefahren werden, macht es Sinn, die Häcksellängen entsprechend anzupassen. Am besten sollte zum Abdecken eine feuchtere Schicht Grassilage gewählt werden, um die Verdichtung zu gewährleisten. Zu trockene Grassilage, die nach oben hin nicht mit anderem Erntegut abgedichtet werden kann, darf nicht zu kurz gehäckselt werden, weil sie zu Bruchkanten und Schimmel sowie Nacherwärmung neigt.

Alle Daten, die während der Ernte erfasst werden, sollte in einem digitalen Silierprotokoll dokumentiert werden und später mit den dazugehörigen Futteranalysen und Fütterungscontrollingdaten zusammengeführt werden. Nur so lassen sich Rückschlüsse für die Ernte im nächsten Jahr ziehen und die Ergebnisse werden nicht dem Zufall überlassen.

Fazit

Für die Verbesserung der Tiergesundheit ist es in Kuhherden wichtig, die Grundfutterqualität so detailliert wie möglich zu steuern. Grundvoraussetzung sind ein gutes Fütterungscontrolling vor Ort sowie ein konsequentes Erntecontrolling, um direkt Gegenmaßnahmen zu treffen und die Entscheidungen an die aktuellen Herausforderungen in der Ernte anzupassen. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass jede Ration ihre eigenen Zielwerte benötigt und pauschale Empfehlungen zu Graszielwerten nicht funktionieren, weil jeder andere Grassilageanteile in seiner Ration hat. Zudem werden andere Konzepte mit unterschiedlichen Trockenmasseaufnahmen und Milchleistungen gefüttert. Deshalb sollten sich Betriebsleiter intensiv mit ihrer eigenen Fütterung auseinandersetzen und gute Grassilagen nicht dem Zufall überlassen. So lässt sich die Herdengesundheit stetig weiter optimieren und die höhere Leistung folgt automatisch.